NEWS最新消息

2023/01/13 高雄國立科學工藝博物館 潛行探索臺灣-水下文化資產特展

記者唐景貞/高雄報導

國立科學工藝博物館與文化部文化資產局共同合辦【潛行探索臺灣-水下文化資產特展】於本(13)日在高雄國立科學工藝博物館熱鬧登場,文資局和科工館長期致力於臺灣水下文化資產的保存、傳承以及活化運用。展覽使用先進的體感互動遊戲、觸控裝置、沉浸式劇場與圖像感應等新媒體科技,讓民眾更容易親近與瞭解水下文化資產的重要性與價值,進而建立保存共識,期能共同守護臺灣獨特的海洋歷史與文化。

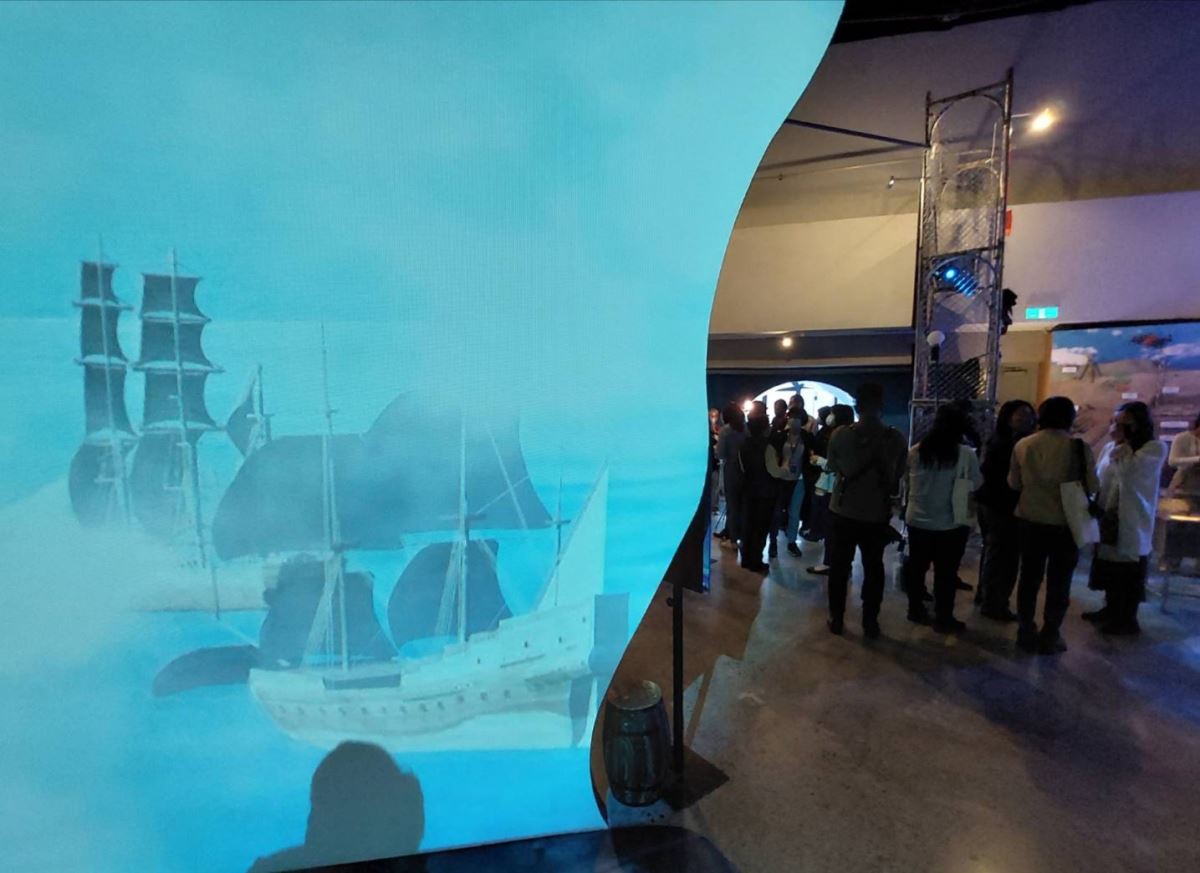

文化部文資局主任秘書林滿圓表示,水下文化資產原歸屬《文化資產保存法》考古遺址項下,和本次展覽展示陸域與海洋遺址連結意涵相同,後續國內考量水下文化資產的獨特性與重要性,並依循聯合國教科文組織2001年通過《保護水下文化資產公約》精神,水下文化資產在2015年公布《水下文化資產保存法》專法。為彰顯海洋臺灣之文化意涵,文資局長期致力推動水下文化資產推廣教育工作,自2015年《水下文化資產保存法》公布至今,已於全臺各地,先後辦理「水下探索號-認識世界的水下文化資產」等8檔展覽。本次展覽是文資局和科工館第2檔聯手合作的巡迴特展。藉由大型沉浸式船隻造型投影劇場裝置,帶領大家重返大航海時代,並認識水下文化資產的來源與保存的重要性。本次展覽為巡迴各展中展示面積最大,展示面向最完整的一場。

科工館館長李秀鳳表示,臺灣四面環海,海洋並非臺灣對外交通的阻礙,而是與外界連結的重要通道。數百年來海洋提供了臺灣人民永續發展的重要資源,也孕育出多元的文化特質。有些船隻的人們停留在臺灣,在陸上留下印記,也帶來了豐富的物種;有些船隻則因為風浪觸礁甚至戰爭而沉沒於臺灣周遭的海洋,成為我國重要且寶貴的水下文化資產。這些水下文資封存於有如時空膠囊的海底下,蘊藏豐富的考古與文化訊息。教育部108課綱以「核心素養」為課程主軸,將海洋議題融入教學。

本次展覽結合水下考古與陸域遺跡,運用多媒體展示科技,搭配手機通訊軟體提供一套實境解謎遊戲,輔助展覽內容,讓民眾的參觀經驗更加豐富多樣。展覽共分為「水下時空隧道」、「認識水下文化資產」、「臺灣海洋考古之旅」、「東西洋交會下的臺灣風貌」與「永續與推廣」等五大展區。最大亮點:中央船舶大型投影區,隨著船隻航行,走訪臺灣沿岸各地相關的燈塔、港口、廟宇、城堡等建築物遺址遺跡,體驗海洋考古之旅。也展示了珍貴的出水遺物真品,與3D列印復刻品文物,運用多媒體觸控裝置,提供觀眾近距離觀看與瞭解文物的機會。欣賞文物之餘,看看西方水手與東方討海人的不同裝備,再透過圖像感應裝置,發現許多我們習以為常的食物、用語及事物,例如:番薯、蓮霧、玉米、肥皂、水泥等等,原來是隨著西方船隻一起飄洋過海來到臺灣,成為我們日常生活的一部分。展覽最後藉由臺灣潛水觀光秘境影片欣賞與水下文資保存標語打卡活動,傳遞水下文資的重要性,喚起對水下文化資產的保存意識,一起守護水下文化資產。